本当に自動車が空を飛ぶ時代はやってくるのでしょうか?

最近、テレビで空を飛ぶ自動車のニュースがちらちらと出ていますね。

なんでも世界ではすでに空を飛ぶ自動車の開発が進められているとか。

私は先日、花粉症がひどくて病院に行った際の待合室の雑誌の表紙でも見かけました。

しかしながらどうも、ニュースや雑誌の記事で見かけても疑ってしまう、、、。

- 本当に実現するの?

- 安全性は大丈夫なの?

- 実現するならいつなの?

読者の皆様の中でもそう思った方がいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事ではそういった疑問を少しでも解決できるようまとめてみましたので

ぜひご覧いただければと思います。空飛ぶ車とは?

出典:事業構想オンライン

「空飛ぶ車」と聞くと、アニメや漫画、映画の世界を思い浮かべる人も多いかもしれません。

ところがその「空飛ぶ車」は現実世界で開発が進められています。私たちがイメージしている「空飛ぶ車」は明確な定義付けとは言えませんが、

経済産業省としては「電動垂直離着陸型無操縦者航空機」と正式名称にしているようです。何だか一気に夢から現実に引き戻されるくらい難しい名前がつけられていますが

要するに定義をつけるためのネーミングでしょうか。「電動」で「垂直離着陸型(滑走路が不要)」で「無操縦者航空機(自動化技術がある)」ということですね。

乗れるようになるのはいつ?

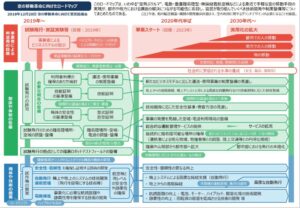

経済産業省がホームページにより発表している

「空の移動革命に向けたロードマップ」によると、2019年から試験飛行・実証実験等を行い、

2023年を目標に事業をスタートさせることとと記載がありました。出典:経済産業省

なんと事業スタートの目標とされていたのは今年2023年じゃないですか。

このロードマップ自体は、2018年12月に経済産業省と国土交通省が「空の移動革命に向けた官民協議会」で取りまとめられたものですが、

私がこの記事を書いている現在2023年3月時点では、日本の空に自動車が物や人を運んでいる状況ではないようですね。ただ、どこかの空で今も試験や実験が行われており、もう遠い未来ではないことは間違いなさそうです。

そして、本格的な実用の拡大は2030年代からとされていることから、実際に私たちが空に「空飛ぶ車」を目の当たりにすることが出来るのは

2030年だと今のところ言えるでしょう。当然ではありますが、機体の技術のみではなく、制度や体制の開発にも多く課題があるため、

単純に離着陸の場所の確保で考えても、まずは物の移動から実用され、地方での実用成功を経て、都市部という順番で計画されているみたいですね。安全性は大丈夫なの?

やはり、実用を待ち望んではいるものの、気になるのはその安全性ですよね。

空を飛び、自動化して便利になる分その安全性がどれほどのものなのかが実用化拡大に大きく影響するものと思われます。陸を走る自動車であれば、ブレーキで停車することで回避できる事故でも、

空中では停止すること自体が即事故につながることもイメージできますよね。きっと2030年代に空をビュンビュンと車が走っている光景を見られるようになるための大きなカギといえるのが

「安全性」ですよね。技術的な課題としてはバッテリー技術が非常に重要なポイントとなると言われています。

いかに軽く、そして尚且つ高容量の電源を確保するといった点が今後の技術課題のようです。

確かに、バッテリーがぜい弱だと停止の心配がありますが、バッテリーを積み過ぎればそもそも飛ぶことに対して負荷がかかりすぎる気もします。また、法整備やインフラ整備も安全に直結してくる部分のため課題が多いとされています。

現在の航空法の考え方では、「空飛ぶ車」が規制対象となる部分が多く、研究開発の進行を妨げる必要があるため

航空法自体を改正する必要性もあります。飛行機は基本的に管制塔からの指示を受けて飛行している場合が多いですが、

「空飛ぶ車」が実用拡大されるということは、狭い空域に多くの期待が飛び交うということになりますので、

自律飛行の技術に合わせ、管制からの指示以外で情報を受発信できるセンサー技術も必要になるでしょう。「安全性」は開発の過程の中でも最重要視されることは確実ですから、

私たちが「空飛ぶ車」に乗ったり、使ったりするころには安全性は担保された状態になっていることと思いますが

現状では、想定される課題も多いため実用化に苦戦する部分になりうるかもしれませんね。どこの会社が開発を進めているの?

「空飛ぶ車」は官民協議会によって常に議論を重ね、そして協力することで開発が進められています。

つまり、国と多くの民間企業がタッグを組んで実用化に向けた課題解決に取り組んでいます。ここからは「空飛ぶ車」の開発に名乗りを上げている会社をいくつか紹介できればと思います。

海外のスタートアップ企業から、若手技術者集団、そして日本が世界に誇る大企業まで様々な人や会社が開発に関わっています。Joby Aviation

Joby AviationはエンジニアのJoeBen Bevirt(ジョーベン・ビバート)氏が2009年に設立した企業で、

「空飛ぶ車」を開発するアメリカのスタートアップ企業です。

2015年にはサブスケール(実物よりも小さい)のデモ機での初飛行を実現。2017年には実物大のデモ機を設計。

2019年には量産化を見据えたプロトタイプを完成。現在はすでに本格的な飛行実証を行っています。あの日本が世界に誇る企業トヨタも日本円にして約450億円を出資しています。

ほかにもUber社やインテルなどの海外企業も出資を行っているまさに期待大の企業がJoby Aviationです。出資に伴い、トヨタは生産技術のノウハウであるトヨタ生産方式(TPS)を共有するなど協業も開始しています。

トヨタ副社長の友山茂樹氏がJobyの取締役に就任したことも発表されています。やはり身近な日本のトヨタが関わっている企業の開発と知れば、応援したくなる気持ちがあります。

株式公開も行っているため、応援したい気持ちとともに少しずつ株を買ってみようと思っています。SkyDrive

SkyDriveは愛知県豊田市に拠点を置く、「空飛ぶ車」と「物流ドローン」を開発する日本のスタートアップ企業です。

日本だけでなく、世界的にも「空飛ぶ車」の開発をリードしていると言われています。

愛知県豊田市に拠点ということで、ひょっとしてと思いましたが代表取締役CEOの福澤知浩氏はトヨタに勤めていた経歴があるようです。SkyDriveの主要株主は伊藤忠商事、ENEOS、大林組、日本政策投資銀行、NECなどが名を連ねています。

トヨタとの会社としての関連性は直接的には無いようですね。SkyDriveが目指す「空飛ぶ車」はコンビニの駐車場に置ける大きさで、地上も走行できるような機体とのこと。

これが実現すれば、陸も空も自由に、まさに夢のようなアニメでみたような世界が現実になるでしょうね。テトラ・アビエーション

テトラ・アビエーションは学生や元大手重工メーカーの社会人を中心としたコアメンバー、

協力メンバーが携わり、東京大学および民間企業のサポートを受けながら開発を行なっている企業です。

ボーイング社がメインスポンサーを務める、エア・モビリティの世界大会「Go Fly」の第一段階審査において

世界の TOP10 に選ばれるなど、その技術に期待や評価が高いです。

テトラ・アビエーションは2021年から同社開発の「Mk-5」を個人向けに予約販売を行っており、

もう出荷も目前としている企業のようです。ーーーーーーーーーーーー

日本の企業や日本企業から出資がある企業を紹介しましたが、

日本にも、そして世界中にももっともっと多くの素晴らしい技術と夢を持った企業がたくさんあるようです。

この「空飛ぶ車」に関しては、世界が協力して少しでもいろんな人や企業の夢が叶う日が来ることを願います。まとめ

いかがでしたでしょうか?

私自身この記事の執筆をきっかけに、さらに「空飛ぶ車」への期待が増してきました。経済産業省のロードマップによれば、実用化の拡大=つまり車が空を飛んでいる光景が見られるのは2030年代ということでしたが

難しそうなイメージに比べ、そう遠い未来でも無いかもしれません。2025年には大阪万博が開催されます。

「空飛ぶ車」の現在の進捗状況を実際に体験擦ることが出来る出展もあるようです。ぜひ皆様も引き続き応援しながら、夢の「空飛ぶ車」計画を一緒に見守っていきましょう。

最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございました。

コメント